少子高齢化が進むなか、人手不足は多くの企業が抱える問題です。人手不足に陥ると、従業員ひとりひとりの負担が重くなり、業務効率が下がります。

人員を増やすのが一番の解決方法ですが、一朝一夕にはできません。そのため、業務効率化によって仕事が回るようにする必要があります。デジタル化が進展している現代では、IT技術やAIを活用することで多くの課題が解決できます。

この記事では人手不足に悩む企業の業務改善例や業務効率化の方法、働き方改革の意義について解説します。

日本社会が人手不足に陥っている原因

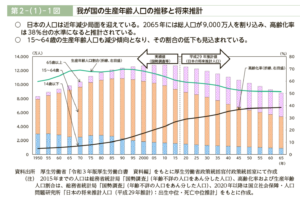

日本が人手不足に陥っている原因として、出生率低下による労働人口の減少が挙げられます。厚生労働省の令和4年版労働経済の分析によると、2065年には日本の総人口は9,000万人を下回り、生産年齢人口の割合低下が見込まれています。

出典:厚生労働省「第2-(1)-1図 我が国の生産年齢人口の推移と将来推計|令和4年版 労働経済の分析 -労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題-」

もうひとつの原因は、求人と就職希望のミスマッチです。中小企業が求人を出しても希望者が集まらず、大手企業や銀行などの一部の企業・業種に希望が集中する「業界格差」があります。

厚生労働省の発表によると、2024年6月の有効求人倍率は1.23倍です。一方で、総務省の発表によると2024年6月の完全失業率は2.5%です。

有効求人倍率が1を超えていれば、求職希望者に対して十分な求人数は確保されています。それにもかかわらず完全失業率が2.5%なのは、求人と就職希望のミスマッチが起こっているからです。

実際に有効求人倍率を職種別で見てみても、介護サービス職業従事者の3.01倍に対し、一般事務従事者は0.39倍です。このほか、雇用形態や就労地域によっても差が生じており、社会全体でみると人手不足が生じていることが伺えます。

多くの企業に共通している課題

人手不足に悩む多くの企業に共通している課題は2つあります。業務効率の悪さと、マニュアルの未整備です。

業務効率が悪いと業務に対して必要以上に人員を配置してしまい、重要度の高い業務に割くリソースが不足します。定型業務の必要性の見直しや、各業務プロセスの見える化が必要です。

また、マニュアルが未整備だとサービスや成果物の品質が一定になりません。例えば、顧客対応の方針が定まっていないと、社員は自分の裁量で仕事を進めます。結果として顧客に不公平感を生じさせ、クレームの発生原因となります。

人手不足の状態でも生産性を低下させないために、これらの課題解決が急務です。業務効率化により人員を適切に配置し、マニュアルを整備してサービスの質を底上げしたいものです。

業務効率化・業務改善のポイント

業務改善を進める際のポイントとして、次の3つが挙げられます。

- 業務改善によってプロセスを明確化させる

- 業務改善によって企業戦略を活かす

- 業務改善によって資産を活かす

業務改善にはプロセスの明確化が重要であり、プロセス管理ができていなければ改善効果が期待できません。

業務改善によってプロセスを明確化させる

業務改善を行うためには、現在の業務がどのように進められているのか、細かく把握することが重要です。可視化した業務フローを点検すると、省略できるプロセスや自動化できるプロセスが洗い出せ、工程の廃止やプロセスの簡略化は、業務負担の軽減が期待できます。

プロセスの明確化は業務改善を行う際の前提条件になるだけでなく、それ自体が業務改善につながります。

業務改善によって企業戦略を活かす

繰り返しになりますが、業務改善を行う際は業務プロセスを明らかにする必要があります。業務プロセスが曖昧な状態では、社員は企業戦略に基づいた事業展開ができないからです。業務改善の実施は、企業戦略を適切に活かすための手段にもなります。

業務改善によって資産を活かす

人材やシステムを活かすためにも業務改善は重要です。どんなに優れたシステムや人材も、実行するプロセスが曖昧のままでは、その力を十分に発揮できません。

業務改善により業務プロセスを明らかにすれば、企業は保有する資産を十分に活かせるようになります。結果として、企業の生産性を向上させ、競争力を高めることにつながります。

人手不足の企業に向いている4つの業務改善例

人手不足に対応するためには、業務効率化が必要です。改善例として、次の4つが挙げられます。

- タスク管理ツールの導入検討

- 情報共有ツールの導入検討

- 電話対応の効率化の検討

- AIによる自動化の検討

企業が抱えている問題によって、実行すべき改善策は異なります。順番に解説します。

タスク管理ツールの検討

社員は複数のプロジェクトを抱え、同時進行していくのが一般的です。タスク管理が正確にできていないと優先順位を間違え、トラブルの原因となります。トラブル対応は余計な労力がかかるため、本来の業務にさらに遅れを発生させかねません。

チームのタスクを可視化できるITツールを導入すれば、上司が適切にフォローできます。例えば、進捗が遅れているタスクを早期に察知し、リソースに余裕がありそうな社員に応援を頼むといった形です。

社員ひとりひとりにタスク管理を一任せずに、ツールで共有することで業務効率を上げましょう。

情報共有ツールの検討

業務のノウハウやスキルが共有されていないと「その人がいないと仕事が回らない」状態になります。仕事が属人化していると突然の休職や退職に対応できず、残されたメンバーに過剰な業務負荷がかかります。そのため、チーム内で情報が適切に共有されている状態が望ましいです。

情報共有ツールを導入して集約すれば、必要な情報に容易にアクセスできます。業務を回すうえで有益な情報をチーム全体で共有し、効率化を図りましょう。

電話対応の効率化の検討

電話はビジネスにおいて重要なコミュニケーションツールです。しかし、事務所にいると電話対応に追われ本来の作業が進まなかったり、営業から戻ってきてから折り返し対応に追われたりします。これでは業務が円滑に進みません。

電話対応のアウトソーシングもひとつの方法ですが、外注費がかかります。事務所にかかってきた電話を転送できるサービスを導入することで、コストを大きくかけずに負担を軽減できます。

AIによる自動化の検討

自動化できる定型的な作業は、AIで代替できます。RPAは、あらかじめ作業内容を設定することで手作業を遥かに上回る効率で処理できる機能です。

AIを使用すれば、急な欠員などのイレギュラー対応がなくなります。そのため、作業の進捗予測が立てやすくなり、効率的に業務を進められます。

限られた人員を有効活用するためには、データ処理などのAIで代替できる作業は自動化し、人間は開発企画などの非定型的な業務にリソースを割くことが重要です。

コメントを残す